いよいよ解剖学実習が近づいてきたんだけど、解剖って具体的にはどうやって勉強したらいいの?

他のサイトを見てもアバウトな内容しか載ってないし、もっとしっかり明確に勉強法を教えてほしい。あと、解剖を勉強するのに何か必要なものはあるかな?

このような悩みに答えます。

・解剖学を勉強する際に必要なモノ

・解剖学の具体的な勉強法

・実際にこの勉強法で出た成果紹介

この記事は、こちらの【医学部】解剖学の勉強法は想像以上に単純です〈難しさの理由も解説〉を読んだ前提で進んでいきます。

もしまだ読まれていなかったら、上の記事を読み終わられてからもう一度この記事に戻ってきてください。

この記事では、解剖学の勉強法をさらに具体的にして、明確にご紹介します。

何度も言うようですが、この記事を書いている私は医学部3年生。

2年生時の解剖学実習は、ここで紹介する勉強法でやることで上位20%の成績を収めることができました。

この記事はその経験から書いていますので、もちろん信用していただいてOKです。

解剖学の勉強に必要なモノ

解剖学の勉強には絶対に欠かせないものが3つあります。それが以下。

✔参考書

✔人体の3Dモデル

✔ノート、iPadなど書けるもの

ざっと説明します。

解剖学の参考書

なにも知識のない状態から解剖の勉強を始めるわけですから、勉強の手助けとなる参考書が必ず必要です。

おすすめの参考書は【医学部向け】解剖学のおすすめ参考書5冊を徹底比較!でご紹介していますので、そちらを参考にしてください。

人体の3Dモデル

『人体模型』ではありません。3Dモデルです。

アプリストアで「人体解剖3D」と調べれば大概出てきます。

僕のおすすめはザイゴットかビジブルボディですが、体の大まかな立体構造が分かれば十分です。

最近の技術の進歩は凄く、実際のご遺体がなくとも、形や大まかな構造を把握することができるようになりました。

家に帰って自分で勉強する際には必須です。

ノート、iPadなどの書けるもの

これからお教えする勉強方法はとにかく手を動かします。

書いて書いて書きまくって、しっかりと知識を頭に詰め込みます。

そのためにはノート、iPadなど書けるものが絶対的に必要です。

これに関しては何がおすすめとかはありません。自分が書きやすいものを使えばそれで充分です。

が、iPadを使いたいという人のために、ちょいとおすすめの記事を載せておきます。

※最近、おすすめのiPadを比較する記事をアップしました。購入を本格的に検討したい場合はこちらをご覧になってください。

「解剖学の勉強法」の前に知るべきこと

さて、解剖学の勉強法をお教えする前に、もう一度確認しておくことが2つあります。それが以下。

✔五感を使って勉強する

✔勉強のサイクルを大事にする

以上2点です。

本題に入る前にさっと確認しておきましょう。

大前提:五感を使って勉強する

解剖学は必ず「五感を使って」勉強しましょう。

これを守らなければ、身につくはずの知識も身につきませんし、将来的にもとても困ったことになってしまいます。

また、これからご紹介する勉強法自体もそれを前提としているので、「五感を使う」という意味が分からない場合はもう一度こちらの記事に戻って確認して下さい。

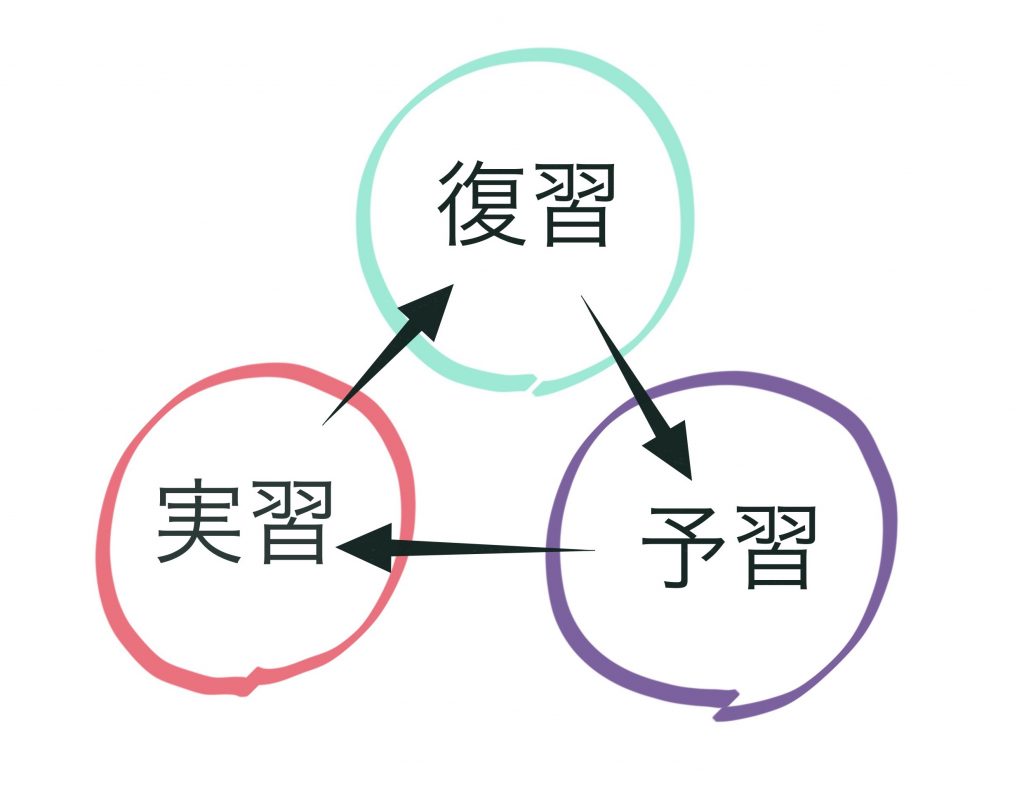

【予習→実習→復習】のサイクルを大事にしよう

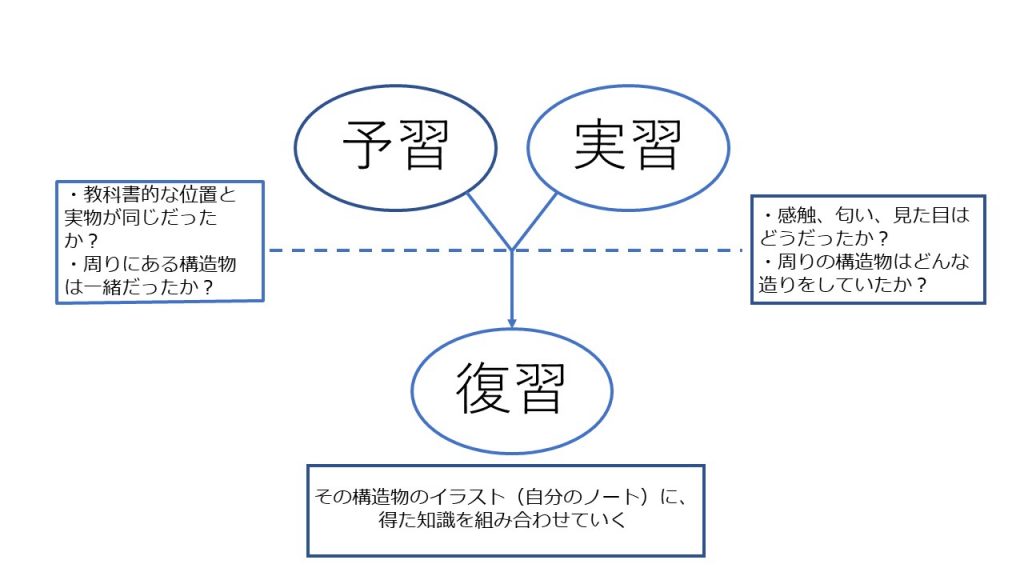

下の図を見てください。

このサイクルが、解剖学の勉強法の根幹を成しますので、よく頭に入れておいてください。

もしかしたら、大学受験で似たような図を見たことがあるかもしれませんが、この図はちょっと特殊です。

予習と復習の間に実習が挟まっています。

既にどういう事か分かったかもしれませんが、解剖学の勉強には実習がつきものということです。

時折、というかしばしば、しんどいという理由で解剖学の実習で手を抜く医学生がいます。

が、解剖の勉強は実習抜きではできませんので、次のように思っていてください。

実習を疎かにする=解剖学はあきらめた方がいい

本題:解剖学の勉強法

ここからご紹介する勉強法は、先ほど図で示したサイクルの3項目に基づいています。

具体的には以下の3つです。

✔予習ですべきこと

✔実習ですべきこと

✔復習ですべきこと

以上3つが今回の勉強法の全てですので、それぞれ詳しく解説していきます。

解剖学の予習ですべきこと

予習ですべきことは

✔実習で学ぶべき構造物を把握

することです。

医学部では解剖実習が行われますが、その時間はどこの大学であっても限られています。

大抵、一回当たり3時間~5時間で、その時間内に確実に自分の見たいものを見て、復習につなげていく必要があります。

そのためには予習がこれまで以上に大切になってきます。

なぜ予習が大切になってくるのか?

それは、人体にはかなり多くの構造物があり、決まった構造物を見ると決めないと時間がいくらあっても足りないためです。

そして、事前情報がなければ、その構造物について理解できることも限られてしまい、後の復習につなげることができなくなってしまうためでもあります。

例:解剖学で心臓を勉強する場合

実際にどのように予習をするのか?

僕が解剖実習中にやっていた勉強法で説明します。

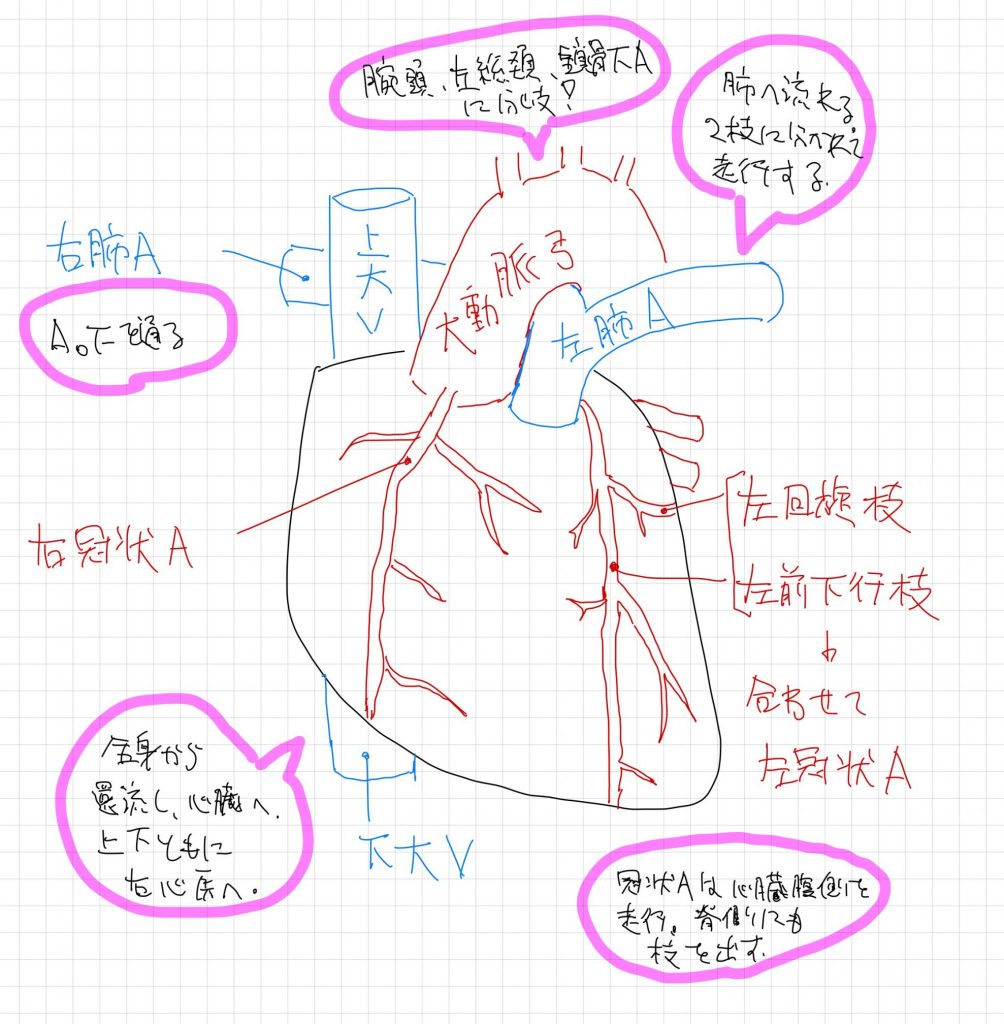

例えば「心臓」を勉強したい場合、ノートに以下のように心臓のスケッチを描きます。

このスケッチは心臓を腹側から見たもので、構造物としては「心臓」と「血管」を書き込んでいます。

実際には脂肪であったり、細かな神経などがもっと張り巡らされているのですが、簡略化のため今回は血管中心に描いています。

そして、構造物の名前を書き込んだ後に、それぞれの構造物の知識を書き込んでいきます。

字が汚くて読みづらいかもしれませんが、そこは少し目をつぶっていただいて。

この時書き込むべき情報は以下の2ポイント。

✔その構造物の立体構造

✔その構造物の機能

上のスケッチでは赤丸の中に、特に大切な立体構造の情報を書き込んでいます。

また、血管の機能は血液の運搬であるため、「~に流れる」とか「~から還流する」という形で記しています。

実際に書き込むときは、もっと小さな字でたくさんの情報を書き込むといいでしょう。

ここまでかければ予習は終了。

目安としては一回の実習につき「2時間~」の時間がかかります。

解剖学実習ですべきこと

実習ですべきことは

✔予習でまとめた構造物の同定

✔その構造物のイメージ付け

の2つです。

予習でノートなどにまとめた内容を、実際のご遺体で確認していきます。

身体のどの部分に位置する臓器なのか?それを知ったうえでも、その臓器を見つけ出すのは意外と難しいです。

特に血管や神経は細く脆いため、気が付けば壊していたなんてことになりやすいので、注意して同定していく必要があります。

そして、同定した後はその構造物がどんな手触りなのか、どんな見た目なのか、五感で感じ取ったこと、予習で学んだこととの相違点などを心にとめておきます。もし覚えにくければ、手元にメモを用意してそこにメモしていけばいいでしょう。

具体例を示しておきます。

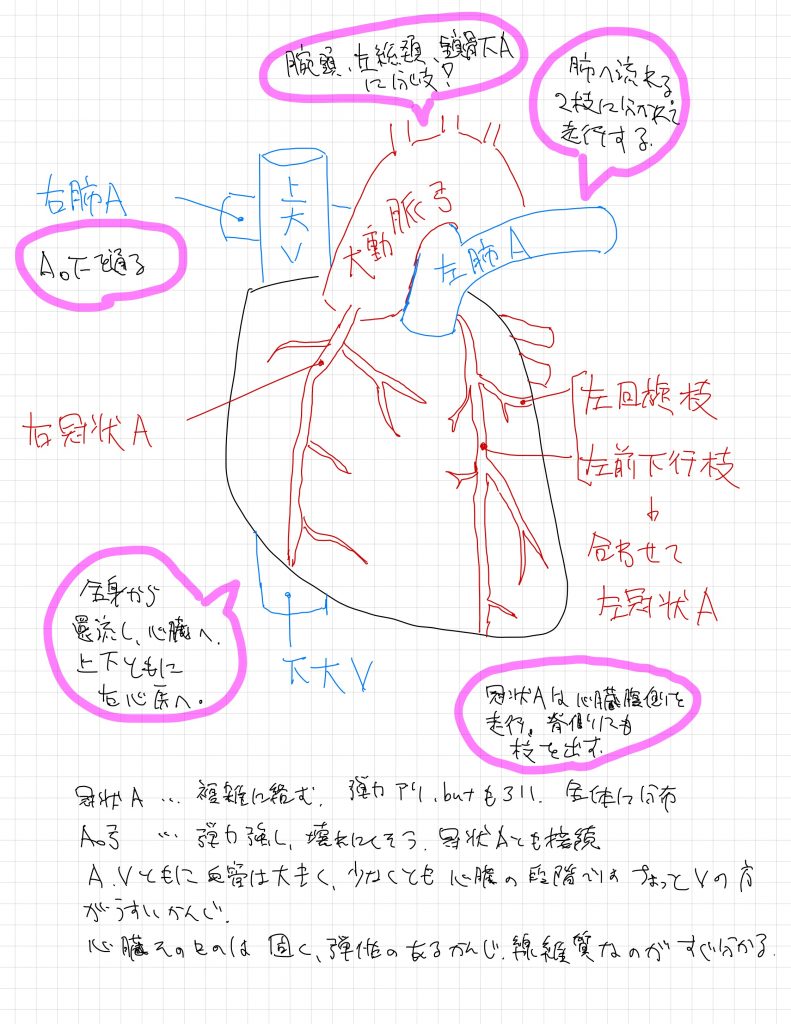

冠状動脈 → 思ってたよりも複雑に絡み合ってる。また弾力があってコリコリしているが、意外と脆い。予習の図では一部しか走ってないが、心臓全体にくまなく分布してた。

大動脈弓 → かなり太くてびっくり。弾力も強かった。ちょっとやそっとでは壊れなさそう。あと、冠状動脈とつながってたのは発見。

こんな感じで、復習の際に思い出せるようであれば十分です。

解剖学の復習ですべきこと

復習ですべきことは、

✔予習と実習の内容の結び付け

です。

言いかえれば、予習で描いていたイメージと実習で得たイメージのすり合わせということです。

しっかりと予習をやり、実習も真剣に取り組んだのであれば、最後はこの復習で知識に厚みを持たせていきます。

イメージ的には予習で骨格を、実習で実を、復習でそれらを育てる感じです。

例:解剖学で心臓の勉強をする場合

実際にどのように復習をするのか?

実際に僕がやっていた復習方法を説明します。

予習で描いたスケッチにそのまま実習でメモしたことを書き残します。

また字が汚いのは勘弁。

すこし端折っていますが、実際はもっと参考書などから知識を引っ張ってきて、たくさんたくさん書き込みます。

アトラス、イラスト解剖学などを総動員してやっと、知識が完成します。

この一連の流れで身につけるべきは

✔構造物に対するイメージ

です。

そして、最終的には自分でその構造物が、どのような立体構造をしていて、どのような機能を担っているのかを説明できるようになることが目標です。

解剖学の勉強法まとめ

ここまでいろいろと言ってきましたが、すべてをまとめると、以下の図のようになります。

予習と実習で得た知識を組み合わせていくことができれば、その構造物についての知識は網羅でき、はじめて解剖学の知識がついたと言えるでしょう。

試験向けの解剖学の勉強法

ここまで解説してきたのは、いわゆる学問としての「解剖学」の勉強法です。つまり、解剖学だけに適応できる特殊な勉強法で、

知識をつけ、頭の中を整理し構造物について体系的に理解していくには必須の勉強法でした。

しかし、解剖学の知識がついたら試験に受かるのか?というと、そうではありません。

試験は大量の知識が必要とされますから、ここまで学んできた知識をいつでも取り出せるようにするしかありません。

そして、その試験に向けての勉強法は2段階あります。

暗記 → 過去問

上記の2段階です。

言い換えれば、「インプット」→「アウトプット」の流れです。

これ自体は皆さん、これまでの受験生活、医学部生活で学んできたでしょうから、できるはずです。

解剖学に限らず、医学部の勉強でよく使う暗記法は別の記事でまとめます。(2020年度5月初週までにアップ予定)

過去問のやりかたは言うまでもないでしょう。

もし需要があるようであれば、いずれ「過去問のやり方」のような記事でまとめます。

まとめ

さて、今回は解剖学の勉強法についてまとめてきました。

実際に解剖学実習に挑まれるようになれば、忙殺されてしまい予習復習どころではないかもしれませんが、確実に行っていけば、試験の成績にも確実につながります。

お勧めの参考書は別記事で紹介していますし、暗記法などもまたアップ予定です。

それらを参考にしながら、皆さんが解剖でいい成績を取られることを願っています。